Cancer du sein

Avec environ 61 214 nouveaux cas en 2023 et plus de 913 000 personnes atteintes en France, le cancer du sein est le plus répandu des cancers féminins.

Un diagnostic précoce constitue le meilleur moyen d’agir contre le cancer du sein. En effet, s’il est détecté assez tôt, ce cancer peut non seulement être guéri mais aussi être soigné avec des traitements moins agressifs et moins mutilants.

Informations sur le cancer du sein

Chiffres clés

Avec environ 61 214 nouveaux cas en 2023[1] et plus de 913 000 personnes atteintes en France, le cancer du sein est le plus répandu des cancers féminins.

- 1er rang des cancers féminins en termes de fréquence (33 % de l'ensemble des nouveaux cas de cancer) ;

- 12 757 décès annuels ;

- près de 80 % des cancers du sein se développent après 50 ans ;

- âge médian au diagnostic autour de 64 ans.

Une femme sur huit développe un cancer du sein au cours de sa vie. Détecté tôt, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10. C’est entre 50 et 74 ans que survient la découverte de 80 % des cancers du sein et que les femmes sont le plus exposées[2], ceci justifie la stratégie de dépistage organisée mise en place en France chez les femmes dans cette tranche d’âge. Après 74 ans, le dépistage doit être individualisé en fonction du niveau de risque évalué par un professionnel de santé[1].

Après avoir presque doublé entre 1990 et 2005, l’incidence des cancers du sein a connu une légère baisse entre 2004 et 2008, avant de repartir en hausse modérée à partir de 2010. Les estimations actuelles indiquent qu’on atteint désormais le niveau le plus élevé observé depuis 1990.

Plus encourageant, la mortalité (nombre de décès/an) diminue progressivement depuis les années 1980 avec un déclin de 1,6 % par an entre 2010 et 2018. Le résultat d'énormes progrès, tant au niveau du dépistage que de la prise en charge médicale de la maladie. Pour preuve, aujourd'hui, plus de 3 cancers du sein sur 4 sont guéris avec 88 % de survie à 5 ans (pour un diagnostic entre 2010 et 2015) et 80 % à 10 ans[4].

Le cancer du sein est présent dans tous les pays du monde et touche des femmes de tous âges à partir de la puberté (le taux d’incidence s’accroît toutefois à mesure que l’âge avance). Le taux de survie a commencé à s’améliorer dans les années 1980 dans les pays mettant en œuvre des programmes de détection précoce associés à différentes modalités de traitement en vue d’éradiquer les maladies invasives. L’objectif de la nouvelle initiative mondiale de l’OMS relative à la lutte contre le cancer du sein est de réduire la mortalité par cancer du sein dans le monde de 2,5 % par an, et ainsi d’éviter 2,5 millions de décès par cancer du sein entre 2020 et 2040 à l’échelle mondiale[5].

L'homme et le cancer du sein : les hommes peuvent également développer un cancer du sein. Ces cas sont cependant rares, puisqu'ils représentent moins 1 % du nombre total de cancers du sein et plus fréquemment diagnostiqués après 60 ans[6], parfois à un stade plus avancé en raison d’un diagnostic plus tardif.

[1] Panorama des Cancers en France Institut National du Cancer Edition 2024

[2] Ameli - Dépistage gratuit du cancer du sein chez les femmes de 50 à 74 ans ameli.fr/paris/assure/sante/themes/cancer-sein/depistage-gratuit-50-74-ans

[3] Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 4 juillet 2023, n°12-13 Article (santepubliquefrance.fr)

[4] e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Quelques-chiffres

[5] Le cancer du sein OMS 2021 - who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer

[6] e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Cancer-du-sein-chez-l-homme

Plus les cancers du sein sont détectés tôt et plus les chances de guérison sont importantes

Un diagnostic précoce constitue le meilleur moyen d’agir contre le cancer du sein. En effet, s’il est détecté assez tôt, ce cancer peut non seulement être guéri mais aussi être soigné avec des traitements moins agressifs et moins mutilants.

Pour favoriser une détection précoce, plusieurs actions existent :

- consulter régulièrement un médecin ou une sage-femme pour un suivi gynécologique et un examen clinique une fois par an et examen des seins ;

- consulter rapidement en cas de changement au niveau des seins (apparition d’une boule, écoulement, modification de la peau, du mamelon ou de l’aréole), l’examen clinique avec la palpation des seins est recommandé tous les ans à partir de 25 ans ;

- le dépistage tous les deux ans entre 50 et 74 ans sans symptôme ni facteur de risque autre que l’âge consiste en la réalisation d’une mammographie associée à un examen clinique des seins (observation et palpation). Éventuellement, d’autres examens peuvent être nécessaires (par exemple une échographie, une radiographie complémentaire, etc.). Ces examens complémentaires sont courants et ne signifient pas nécessairement qu’il y a une anomalie ;

- des modalités de suivi spécifiques sont recommandées pour les femmes présentant des antécédents médicaux personnels ou familiaux, ou certaines prédispositions génétiques ;

- après 74 ans, le dépistage n’est pas abandonné, mais individualisé en fonction du niveau de risque évalué par un professionnel de santé.

Les facteurs de risque de développer un cancer du sein :

- L’âge : le cancer du sein se développe principalement chez les femmes de plus de 50 ans.

- Les antécédents personnels : les femmes qui ont déjà été atteintes d'un cancer du sein, ou d’un autre cancer (ovaire, endomètre, etc.) sont plus à risque d’avoir un cancer du sein.

- Les antécédents familiaux : près de 20 à 30 % des cancers du sein se manifestent chez des femmes ayant des antécédents familiaux de cancers dont des cancers du sein.

- Les prédispositions génétiques au cancer du sein : seule une petite partie des cancers du sein, 5 à 10 %, sont héréditaires, c’est-à-dire attribuable à une mutation génétique (qu’elle soit identifiée ou non). Un certain nombre de mutations génétiques favorisant la survenue de cancers du sein ont été identifiées. Le plus souvent, celles-ci portent sur des gènes appelés BRCA1 (pour BReast Cancer 1 : gène 1 du cancer du sein) et le BRCA2 (pour BReast Cancer 2 : gène 2 du cancer du sein).

Être porteur d’une mutation sur l’un de ces gènes ne se traduit pas systématiquement par l’apparition d’un cancer, mais augmente fortement le risque d’en développer un[1]. Tous les gènes prédisposants ne sont pas connus mais la liste s’allonge.

- Le mode de vie : certains comportements comme la consommation d’alcool (l'alcool est le premier facteur de risque évitable du cancer du sein, responsable d’environ 8 000 cas chaque année en France. Le risque de développer un cancer augmente dès le premier verre consommé, donc même une consommation à faible dose comporte des risques) ou de tabac, la sédentarité sont des facteurs de risques avérés de cancers du sein. Ils peuvent également favoriser le surpoids ou l’obésité, qui sont eux-mêmes des facteurs de risque du cancer du sein. Certains traitements hormonaux de la ménopause peuvent favoriser l’apparition d’un cancer du sein. Le fait d’avoir allaité est, à l’inverse, un facteur protecteur.

En adoptant certains comportements au quotidien, comme ne pas fumer, limiter sa consommation d’alcool, surveiller son poids, pratiquer une activité physique et manger équilibré, les femmes peuvent limiter leur risque d’être atteintes d’un cancer, dont celui du sein.

L’objectif du dépistage est de diagnostiquer le cancer à un stade précoce, avant l’apparition de symptômes, afin de mieux le soigner et d’en limiter les séquelles ainsi que celles des traitements.

Les études internationales estiment que ces programmes permettent d’éviter entre 15 % et 21 % des décès par cancer[2]. Le taux de participation au Programme national de dépistage organisé du cancer du sein a diminué de manière constante depuis 2012. En 2024, il était estimé à 44 %, poursuivant une tendance à la baisse par rapport aux années précédentes. En France, le taux de participation recommandé pour le dépistage organisé du cancer du sein est d’au moins 70 % des femmes ciblées (femmes de 50 à 74 ans).

En France, à partir de 50 ans, chaque femme éligible reçoit tous les 2 ans, une invitation pour une mammographie gratuite, avec la liste des radiologues de son département participant au dépistage organisé du cancer du sein. Le médecin généraliste, la sage-femme ou le gynécologue peuvent répondre aux questions sur cet examen. Depuis la loi HPST du 21 juillet 2009, la sage-femme peut assurer le suivi gynécologique de prévention de toute femme en bonne santé, et donc les actes de dépistage[3].

[1] INCa les prédispositions génétiques des cancers du sein e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Facteurs-de-risque/Predispositions-genetiques

[2] INCa le dépistage des cancers du sein e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Se-faire-depister/Depistage-du-cancer-du-sein

[3] Code de la santé publique compétence des sages-femmes : legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026202949

Comprendre le cancer du sein

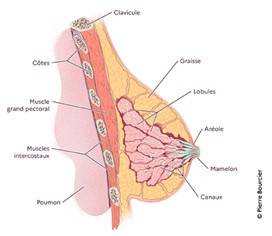

Anatomie du sein[1]

Le sein

La fonction biologique du sein est de produire du lait afin de nourrir un nouveau-né.

La glande mammaire se compose de quinze à vingt lobes séparés par du tissu graisseux qui donne au sein la forme qu’on lui connaît. Ces lobes sont, eux-mêmes, constitués de lobules capables de secréter du lait en période d'allaitement. Le lait est alors transporté par les canaux galactophores jusqu'au mamelon, situé au centre de l’aréole (zone pigmentée).

La glande mammaire se développe et fonctionne sous l’influence d'hormones sexuelles produites en quantité variable tout au long de la vie : les œstrogènes et la progestérone.

Types de cancers du sein

Plusieurs types de cancers du sein ont été décrits, ils sont classés selon les cellules à partir desquelles ils se développent :

- les cancers du sein les plus fréquents (95 % des cas) sont des adénocarcinomes, qui se développent à partir des cellules épithéliales de la glande mammaire au niveau des canaux galactophores (cancer canalaire) et plus rarement à partir des cellules des lobules ou carcinome lobulaire. Des carcinomes médullaires, papillaires ou tubuleux, beaucoup plus rares sont également observés.

On peut également classer les cancers du sein en fonction de leur extension en deux grandes catégories : non invasifs et invasifs.

- Les cancers du sein non invasifs, ou in situ (CCIS) Les cellules cancéreuses restent au niveau des canaux ou des lobules et n'infiltrent pas les tissus voisins. Le traitement se limite généralement à une intervention chirurgicale.

- Les cancers du sein invasifs, ou infiltrants (CCI) Les cellules cancéreuses ont envahi les tissus entourant la tumeur. S'ils ne sont pas traités à temps, les cancers du sein invasifs peuvent ensuite se propager par les vaisseaux sanguins ou lymphatiques. Les cellules cancéreuses s’accumulent alors dans les ganglions lymphatiques les plus proches (ganglions axillaires) ou vers d’autres régions du corps et génèrent ainsi des métastases.

Les pronostics et la prise en charge diffèrent suivant le type de cancer, mais surtout du stade d'évolution de la tumeur et de l'état physique et psychique de la patiente.

[1] e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Anatomie-du-sein

Diagnostic et bilan du cancer du sein

Les symptômes du cancer du sein

Âge, cycle menstruel, grossesse, pilule contraceptive, hormones… de nombreux facteurs peuvent modifier la forme et la texture d'un sein et il n'existe pas de symptômes caractéristiques du cancer du sein. En revanche, un certain nombre de signes doivent inciter à consulter rapidement[1] :

- modification de la dimension ou de la forme d'un sein ;

- rétraction ou déviation du mamelon ;

- grosseur/boule dans un sein ;

- ganglion dur au niveau de l'aisselle ;

- écoulement par le mamelon, surtout si sanglant ;

- modification de la pigmentation ou de la texture de la peau du sein (aspect peau d’orange) ou de l'aréole ;

- rétraction irréversible du mamelon d’apparition récente ;

- douleur localisée.

Le diagnostic du cancer du sein se réalise en deux étapes :

- une phase de repérage de la maladie (le bilan diagnostique ou initial) ;

- une phase d'évaluation de son évolution (le bilan d'extension).

Bilan diagnostique (ou initial) du cancer du sein

L’objectif est de :

- confirmer la suspicion diagnostique et préciser le type de la tumeur ;

- recueillir les éléments nécessaires pour guider la décision thérapeutique et préciser le stade du cancer selon la classification du cancer, selon le stade de la classification internationale cTNM35 et les autres critères pronostiques.

Le bilan diagnostique du cancer du sein s'articule autour d'un examen des seins et d'une mammographie, voire une échographie. Une IRM complémentaire pourra être prescrite si les premiers examens ne sont pas concluants.

La confirmation – ou infirmation – du diagnostic se fait par le biais de prélèvements. Une ponction biopsie (aspiration de liquide ou de tissu de la grosseur à l’aide d’une seringue), est réalisée à travers la peau. L’examen anatomopathologique permet non seulement de confirmer la présence d’un cancer, en différenciant par exemple un kyste, mais aussi d’obtenir des informations sur son origine.

D’autres prélèvements et examens, plus rares, peuvent être réalisés si les premiers ne suffisent pas à poser un diagnostic précis. L’examen immunohistochimique a pour objet de préciser le statut des récepteurs hormonaux, c’est-à-dire le pourcentage de cellules positives reflétant la sensibilité des cellules à l'hormonothérapie et d'évaluer la surexpression de la protéine HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) ou récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain.

Bilan d’extension du cancer du sein

Le bilan d’extension permet d’évaluer l’extension du cancer aux organes proches et/ou lointains (métastases), afin de déterminer les possibilités chirurgicales et les traitements médicaux les plus adaptés. Les principaux examens réalisés sont :

- le scanner thoracique, à la recherche de métastases dans les poumons ;

- l’échographie hépatique ou abdominale, à la recherche de métastases ;

- la scintigraphie osseuse, à la recherche de métastases dans les os.

Des examens biologiques, avec notamment un dosage des marqueurs tumoraux, sont habituellement réalisés, pour affiner le bilan d'extension et déterminer avec précision toutes les caractéristiques du cancer.

Système international de classification des tumeurs malignes : classification T.N.M.

L'extension de la maladie s'évalue en stades suivant la taille de la tumeur (de I à IV) ou en suivant la classification T.N.M. :

| T : T (Taille de la tumeur) | N : N (Atteinte des Ganglions ou non) | M (Présence/absence de Métastases) | |||

| T1 | Tumeur < 2 cm | N0 | Pas de signe d'atteinte ganglionnaire régionale | M0 | Absence de métastases |

| T2 | Dimension comprise entre 2 et 4 cm |

N1 | 1 ganglion homolatéral < 3 cm | M1 | Présence de métastases |

| T3 | Tumeur > 4 cm | N2 | • 1 ganglion homolatéral de dimension 3 à 6 cm • ganglions homolatéraux, controlatéraux ou bilatéraux < 6 cm |

||

| T4 | Extension aux structures adjacentes (os, tissus mous, muscles) | N3 | Ganglion(s) > 6 cm | ||

[1] ameli.fr/hauts-de-seine/assure/sante/themes/cancer-sein/symptomes-diagnostic

Traitements du cancer du sein

Chaque cancer est particulier et nécessite un traitement spécifique. Il dépend de plusieurs facteurs :

- type de cancer, localisation, taille, stade et grade, présence de métastases, atteinte ganglionnaire,

- existence ou non de récepteurs hormonaux aux œstrogènes et à la progestérone au niveau des cellules cancéreuses,

- présence de la protéine HER2 qui favorise la prolifération de cellules cancéreuses,

- état de santé de la patiente (+ statut hormonal, etc.),

- des éventuelles contre-indications aux traitements,

- de l’avis de la patiente[1],[2].

Une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) permet au corps médical d'établir un programme personnalisé de soins (PPS). Ce document résume les différentes étapes du traitement spécifiquement préconisé pour la patiente, qui peut alors demander toutes les précisions nécessaires.

Les traitements du cancer du sein s'organisent autour de plusieurs approches complémentaires et souvent associées : la chirurgie, la radiothérapie, les traitements médicamenteux au sein desquels il y a la chimiothérapie, l'hormonothérapie, les thérapies ciblées et l’immunothérapies.

1. La chirurgie contre le cancer du sein

La chirurgie reste le traitement de base contre le cancer du sein. La tumeur est totalement enlevée, avant d'être analysée pour en préciser la taille, l'agressivité, la présence ou l'absence de récepteurs hormonaux, la présence ou l’absence de mutation génétique etc. Ces données sont indispensables au choix de l'option thérapeutique.

La technique chirurgicale utilisée dépend de plusieurs paramètres, mais essentiellement de la taille et de la localisation de la tumeur :

- tumorectomie = ablation de la tumeur,

- mastectomie partielle = ablation de la tumeur ainsi qu'une partie des tissus avoisinants et du revêtement des muscles pectoraux ; mais le sein est conservé dans sa grande partie,

- mastectomie radicale modifiée = ablation totale du sein (y compris aréole et mamelon) et du revêtement des muscles pectoraux (en conservant les muscles).

À savoir : une reconstruction mammaire peut être envisagée de façon immédiate ou différée (si une radiothérapie et/ou chimiothérapie postopératoires sont indiquées). (cf. partie Après le traitement > Reconstruction).

Exploration ganglionnaire

- Si la tumeur de taille < 3 cm, il est pratiqué la technique de l’exérèse du ganglion sentinelle qui consiste à enlever le ou les premiers ganglion(s) lymphatique(s) de l'aisselle le(s) plus proche(s) de la tumeur pour vérifier, par analyse anatomopathologique, s'ils contiennent ou non des cellules cancéreuses (moins de morbidité qui sera suivie d’un curage axillaire seulement si envahissement). Elle est indiquée en cas de tumeur infiltrante de petite taille et en l'absence d'adénopathie maligne détectée[3].

- Pour les grosses tumeurs, le curage ganglionnaire reste d’actualité.

2. La radiothérapie contre le cancer du sein[4]

La radiothérapie utilise des radiations à haute énergie pour détruire les cellules cancéreuses et empêcher leur développement. Il s’agit d’un traitement local, la radiothérapie vise :

- en amont de l’opération, à compléter la chirurgie en réduisant la taille de la tumeur,

- après l’intervention, en détruisant d’éventuelles cellules cancéreuses encore présentes dans les tissus.

La radiothérapie est quasi systématique lorsque le sein a été conservé et souvent prescrite dans le cas où les analyses montrent la présence de propagation aux ganglions.

Deux techniques sont utilisées, parfois en association :

- la radiothérapie externe : la dose définie de rayons X de haute énergie est délivrée à raison d’une séance par jour 5 jours sur 7 (entre 15 à 30 séances de quelques minutes),

- l’implantation de matériaux radioactifs directement dans le sein (curiethérapie).

3. Les traitements médicamenteux

L'hormonothérapie contre le cancer du sein[5]

Une hormonothérapie, peut être mise en place si l’examen montre que la tumeur possède des récepteurs hormonaux et que son développement est par conséquent stimulé par les hormones sexuelles féminines. On parle de tumeur hormonosensible. Plusieurs types de médicaments sont capables de ralentir ou bloquer l'action de ces hormones :

- les anti-œstrogènes qui empêchent les œstrogènes de stimuler les cellules cancéreuses en se fixant à leur surface,

- les analogues de la LH-RH qui suppriment la production des hormones féminines par les ovaires,

- les inhibiteurs de l’aromatase empêchent la transformation (aromatisation) dans le tissu graisseux et la tumeur des hormones mâles (androgènes) surrénaliennes en œstrogènes. On utilise ces médicaments chez les femmes ménopausées.

La suppression de l’activité des ovaires peut aussi être envisagée chez les femmes non ménopausées (traitement médicamenteux).

L'hormonothérapie est généralement prescrite pour une durée de 5 ans.

La chimiothérapie contre le cancer du sein

Quel que soit l'organe touché, la chimiothérapie consiste à administrer un ou plusieurs médicaments toxiques pour les cellules cancéreuses. Ces médicaments vont se diffuser dans l'ensemble de l'organisme et cibler toutes les tumeurs présentes, qu'elles aient été repérées ou non au cours des examens préalables.

Elle peut être prescrite avant et/ou après un traitement par chirurgie ou radiothérapie : avant pour faciliter l’intervention chirurgicale ; après pour empêcher la multiplication des cellules cancéreuses.

Le traitement, administré par injection dans la veine, mais parfois par la bouche s'échelonne souvent sur une période de 3 à 6 mois.

Les thérapies ciblées contre le cancer du sein[6]

Une nouvelle génération de traitements est en plein essor : les thérapies ciblées. Elles agissent spécifiquement sur les cellules cancéreuses en ciblant une caractéristique propre à celles-ci, ou plus fréquente chez elles que dans les cellules saines. Ce type de traitement permet d’obtenir une meilleure efficacité, tout en réduisant le risque d’effets indésirables.

Le traitement du cancer du sein a ainsi vécu une révolution avec le trastuzumab, dont le mode d’action consiste à s’attaquer aux tumeurs présentant à leur surface une quantité très importante de protéines HER2 (récepteur particulier (hyperexpression)) qui accélère la prolifération cellulaire. Une caractéristique retrouvée dans environ 15% des cancers du sein.

D’autres approches et médicaments sont également en développement, notamment l'anti-angiogenèse, consistant à bloquer la croissance des vaisseaux sanguins nécessaires au développement de la tumeur, entraînant ainsi sa mort.

Non dirigés vers les cellules saines, ces médicaments entraînent souvent moins d’effets secondaires que les chimiothérapies classiques.

L’immunothérapie et le cancer du sein

L’immunothérapie, vise à aider le système immunitaire de l’organisme à détruire les cellules cancéreuses. Le système immunitaire devrait être capable d’éliminer les cellules cancéreuses naturellement, mais les cellules tumorales ont la capacité à muter pour échapper à la réponse immunitaire. L’immunothérapie agit directement sur les cellules tumorales ou sur le système immunitaire environnant afin de réactiver la réponse immunitaire.

Ces molécules vont agir en bloquant des voies inhibitrices de l’immunité anti-tumorale : en leur présence, les lymphocytes T initialement inactifs sous l’effet des signaux anti-immunitaires tumoraux, vont acquérir la capacité à reconnaître la cellule tumorale et à la détruire.

L’immunothérapie est encore à l’essai, et n’est pas systématiquement proposée dans la prise en charge du cancer du sein. Elle intervient surtout dans la prise en charge de cancers métastatiques et triple négatifs (n’exprimant aucun récepteur), un type de cancer du sein, plus agressif, résistants aux thérapies traditionnelles.

L’immunothérapie offre aujourd’hui des résultats très encourageants sur le contrôle de la maladie et sur la survie des patientes.

[1] ameli.fr/hauts-de-seine/assure/sante/themes/cancer-sein/traitements

[2] e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Traitements

[3] e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Chirurgie-tumorectomie-et-mastectomie/Exerese-du-ganglion-sentinelle

[4] ameli.fr/hauts-de-seine/assure/sante/themes/cancer-sein/traitements#text_2116

[5] ameli.fr/hauts-de-seine/assure/sante/themes/cancer-sein/traitements#text_2120

[6] ameli.fr/hauts-de-seine/assure/sante/themes/cancer-sein/traitements#text_2122

Effets indésirables des traitements contre le cancer du sein

Les traitements provoquent souvent des effets secondaires désagréables. Ceux-ci varient considérablement d'une patiente et d'un traitement à un autre et il n'existe pas de moyen de prédire "qui" tolérera mieux "quoi". En revanche, les professionnels de santé peuvent aider à les prévenir et y remédier au mieux.

Effets indésirables de la chirurgie

Les effets indésirables de la chirurgie ne sont pas systématiques. Les effets les plus fréquents sont des complications du curage des ganglions auxiliaires et des séquelles esthétiques. Des hématomes et des infections peuvent suivre l'intervention. Une impression de douleur, de tension de la peau du sein et un gonflement, une raideur des muscles du bras et de l'épaule se rencontrent parfois par la suite.

L'ablation d'un grand nombre de ganglions axillaires ralentit quant à elle la circulation lymphatique dans le bras, source éventuelle d'œdème. La technique du ganglion sentinelle en place du curage axillaire permet de réduire cet effet indésirable.

Effets indésirables de la radiothérapie

Les effets indésirables de la radiothérapie sont le plus souvent : fatigue, déglutition douloureuse, toux irritative, réactions cutanées, etc. Un sein traité par radiothérapie peut également être plus ferme qu'auparavant et changer légèrement de volume. Ces effets secondaires apparaissent pendant, voire après le traitement.

Après quelques séances de radiothérapie, la fatigue est souvent présente.

Les effets indésirables de la radiothérapie disparaissent normalement dans les semaines ou les mois qui suivent la fin du traitement[1].

Effets indésirables de l'hormonothérapie

Les effets indésirables de l'hormonothérapie sont variables, mais généralement limités et d'intensité modérée. Il s'agit le plus souvent de bouffées de chaleur, pertes vaginales, irrégularité du cycle menstruel, prise de poids, douleurs musculaires ou articulaires, etc.

Il peut exister un risque thrombo-embolique : phlébite pouvant aller jusqu’à l’embolie pulmonaire.

Effets indésirables de la chimiothérapie

Les effets indésirables des chimiothérapies sont fréquents et liés à l'absence de sélectivité des produits employés. Le traitement détruit les cellules cancéreuses, mais aussi certaines cellules à croissance rapide : cheveux, ongles, paroi du tube digestif et cellules sanguines.

Les manifestations indésirables les plus fréquentes sont la fatigue, une moins bonne résistance aux infections, une perte d'appétit, modification du goût, des nausées et vomissements, des infections buccales (stomatites) et une chute des cheveux.

À long terme, certaines chimiothérapies peuvent avoir un retentissement sur la fonction cardiaque, surveillée par échodoppler cardiaque.

Effets indésirables des thérapies ciblées

Les thérapies ciblées présentent des effets indésirables différents et moins marqués, souvent d'ordre cutané (acné) ou digestif, parfois cardiaque (hypertension).

Effets indésirables de l’immunothérapie

L’utilisation d’une immunothérapie peut entrainer des réactions liées à l’immunité, telles que des inflammations. Ces effets peuvent intervenir à n’importe quel moment au cours du traitement, voire après. Il peut s’agir de fatigue, de rougeurs ou de démangeaisons ; de diarrhées, avec ou sans douleur au ventre ; de perte de poids, de nausées et vomissements, de troubles de la soif ou de l’appétit ; d’essoufflements ou de toux.

Ces effets indésirables sont généralement modérés et le plus souvent réversibles s’ils sont pris en charge rapidement. De plus, une carte “Patient sous immunothérapie” est remise à toute personne bénéficiant d’un tel traitement, afin d’en informer tout professionnel de santé amené à la prendre en charge.

[1] ameli.fr/hauts-de-seine/assure/sante/themes/cancer-sein/traitements#text_2113

Après le traitement du cancer du sein

Rééducation et reconstruction

Une fois la phase de traitement du cancer du sein terminée, débute une période extrêmement importante de rééducation et de reconstruction.

Rééducation

La rééducation prescrite est adaptée à chaque patiente en fonction de l'étendue de sa maladie et des traitements suivis. Les exercices de kinésithérapie, particulièrement importants en cas de curage ganglionnaire, débutent le lendemain de l'intervention chirurgicale de façon à retrouver rapidement souplesse et vigueur dans le bras et l'épaule du côté du sein opéré et dans la nuque.

Dans certains cas, un drainage lymphatique peut également être prescrit.

Reconstruction mammaire[1]

La reconstruction mammaire n'est pas une obligation, mais la majorité des femmes souhaitent retrouver une silhouette la plus naturelle possible. Deux options se présentent alors : prothèse externe ou reconstruction chirurgicale. Le choix est laissé à l'entière appréciation de la patiente, qui peut être conseillée par les professionnels de santé.

La reconstruction peut être immédiate ou différée. Si elle est immédiate, elle est réalisée lors de la chirurgie et évite une autre intervention. Cependant, dans la plus grande majorité des cas, elle a lieu lors d’une 2nde intervention (reconstruction différée), qui permet un temps de réflexion.

Il existe différentes techniques de reconstruction mammaire, à adapter en fonction du cas, de l'âge et de la morphologie. Une discussion avec le chirurgien permet de s'orienter vers la solution la mieux adaptée à sa propre situation :

- par prothèses internes (implants),

- par lambeau (utilisation de tissus issus d’autres parties du corps),

- par injection de graisses ou lipomodelage (prélèvement de graisses dans le ventre, les cuisses, etc. et réinjection dans le sein).

À savoir : la reconstruction mammaire est prise en charge à 100 % par l’assurance maladie. Certains établissements pratiquent toutefois des dépassements d’honoraires qui restent à charge de la patiente. Libre à chacune d'accepter ces dépassements ou de changer d'établissement.

La Haute Autorité de Santé (HAS) a développé en partenariat avec l’Institut national du cancer une plateforme d'aide à la décision partagée entre les femmes ayant une mastectomie et les professionnels de santé qui les prennent en charge.

has-sante.fr/jcms/p_3351382/fr/reconstruction-mammaire-de-la-reflexion-a-la-decision

Sexualité, grossesse et ménopause[2]

La modification de l’image du corps, de la féminité, les traitements et leurs effets indésirables (mastectomie, fatigue, chute des cheveux, etc.), les douleurs physiques, peuvent entraîner une perturbation du désir de la femme ou de son partenaire. Mais la vie sexuelle peut se rétablir normalement assez rapidement. Le dialogue et des soins adaptés à certains effets secondaires ou la consultation d'un spécialiste peuvent aider à franchir ce cap délicat.

Avoir un enfant est envisageable après un cancer du sein. Il faut néanmoins attendre un certain laps de temps et demander l'avis du cancérologue qui aidera à valider la décision finale.

Certains traitements du cancer sein (hormonothérapie, ablation, irradiation des ovaires, chimiothérapie) entraînent une ménopause précoce. Et le traitement hormonal de la ménopause est en revanche contre-indiqué chez les femmes ayant été traitées pour un cancer du sein.

Sur ces points, l’important est de communiquer auprès de son partenaire et/ou avec un professionnel de santé.

Suivi médical du cancer du sein[3],[4]

Une fois la phase de traitement terminée, débute une période de suivi aussi longue, plusieurs années, qu'indispensable. Cette phase, réalisée par le médecin traitant et l’équipe référente, permet notamment de surveiller :

- l'état de santé général,

- la réponse au traitement,

- les effets secondaires à long terme ou tardifs,

- tout signe de récidive,

- le développement d'un deuxième cancer.

Des visites de contrôle sont programmées : une visite tous les 6 mois pendant 5 ans puis une fois par an. Les principaux examens réalisés l’examen clinique poussé, avec palpation des deux seins et des aisselles, une mammographie annuelle, ainsi parfois qu'une radiographie pulmonaire et des dosages biologiques.

Il est recommandé de suivre 7 conseils :

- suivre les traitements prescrits,

- respecter le rythme des consultations et examens,

- ne pas hésiter à poser des questions aux professionnels de santé,

- s’informer sur sa maladie, les traitements, les effets indésirables,

- prévenir en cas de bouffées de chaleur, sécheresse vaginale, etc., il peut s’agir d’une ménopause précoce,

- signaler tout symptôme nouveau et anormal,

- identifier les douleurs pour les soulager.

Et certains signes doivent vous alerter :

- apparition de ganglions,

- masses dans un sein,

- œdème au bras,

- symptômes divers (fatigue, perte de poids, douleurs osseuses, essoufflement, toux, crachats avec présence de sang, maux de tête, vertiges, troubles de la vision, engourdissements, etc.).

Cancer du sein : la récidive

Le risque de récidive est très variable, mais étroitement lié au stade d'évolution du cancer du sein au moment de son diagnostic. Il se produit généralement dans les cinq années suivant le traitement. Le suivi médical permet de le prendre en charge rapidement et de proposer un nouveau programme personnalisé de soins.

Les facteurs de risque de récidives sont divers :

- l’âge (plus une femme est jeune, plus le risque de récidive est important),

- la taille de la tumeur (plus la tumeur est grosse, moins le pronostic est bon),

- la présence de cellules cancéreuses dans les ganglions lymphatiques axillaires ou sus-claviculaires

- le type et le grade de cancer,

- la présence de signes inflammatoires (rougeur, chaleur, etc.),

- le surpoids et l’obésité.

En parler à son médecin.

[1] e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Reconstruction-mammaire

[2] e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Sexualite

[3] e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Le-suivi

[4] ameli.fr/hauts-de-seine/assure/sante/themes/cancer-sein/vivre-apres-cancer-sein

La recherche contre le cancer du sein

Pour le cancer du sein comme pour les autres cancers, la recherche s'intéresse non seulement à mieux soigner, mais également mieux comprendre et détecter. Des progrès majeurs ont été réalisés ces dernières années tant au niveau du dépistage que des traitements. Nombreuses voies prometteuses sont encore en phase d'exploration.

Connaître l'ennemi

Dans un futur plus lointain, la connaissance du génome du patient, la fameuse "carte d'identité génétique", permettra quant à elle de déterminer la réaction prévisible de son organisme face au traitement et de le modifier en conséquence (rajouter ou enlever des produits, optimiser leur dosage, etc.).

Diagnostiquer le cancer du sein vite et bien

Dans tous les cancers, un diagnostic et une prise en charge précoces sont synonymes de meilleure chance de survie et de traitements moins lourds. Un pan entier de la recherche se penche donc sur l'aspect "dépistage", avec notamment le développement de nouveaux outils diagnostiques et le perfectionnement de certaines techniques d'imagerie, pour repérer des tumeurs toujours plus petites, les modéliser en 3D et suivre l'évolution et l'efficacité du traitement.

Dépistage par analyse de sang grâce à l’intelligence artificielle.

Optimiser les traitements contre le cancer

Quelques exemples de pistes prometteuses dans un futur proche :

- cancer du sein hormonodépendant : une meilleure caractérisation des cellules tumorales pourrait apporter de nouvelles pistes de prise en charge,

- formation des métastases : les chercheurs s’intéressent aux mécanismes moléculaires qui permettent aux cellules cancéreuses de se détacher des tumeurs originelles pour coloniser l’organisme. Une équipe a mis en évidence des protéines impliquées dans ce phénomène : un préalable indispensable pour envisager de futures pistes thérapeutiques,

- prévenir les récidives : une nouvelle thérapie ciblée sur la protéine AXL qui joue un rôle important dans l’apparition des métastases.

Les essais cliniques

Les essais cliniques sont un moyen concret d’accéder aux avancées de la recherche. La liste des essais thérapeutiques est mise à jour régulièrement sur le site de l’Institut national du cancer (INCa) et tout patient peut demander à en intégrer un, sous réserve d'éligibilité.

Votre hôpital ne propose pas d'essai clinique dans le cancer du sein ? Aucun problème : votre équipe soignante peut vous adresser à un autre établissement afin d'intégrer un protocole spécifique, tout en continuant à vous suivre.

La Ligue en actions

La Ligue au chevet des malades et de leurs proches

Les comités départementaux de la Ligue apportent leurs soutiens matériel et financier, moral et psychologique aux personnes malades, aux anciens malades et à leurs proches. En étant à leur écoute, la Ligue a pris en compte leurs attentes et leurs besoins pour l'amélioration de la qualité des soins et de la qualité de vie : dispositif d’annonce, groupes de parole, espaces d’information installés dans les lieux de soins et de vie pour rompre l’isolement des malades et de leurs proches, en sont des exemples.

La Ligue, source d'innovations

Avec plus de 30,2 millions d’euros en 2020, la Ligue contre le cancer est le premier financeur non gouvernemental de la recherche française contre le cancer.

La Ligue est à l'origine de trois projets phares de soutien à la recherche dans le cancer :

Programme « Équipes Labellisées »

Le programme « Équipes Labellisées » a pour vocation première d’apporter un soutien financier reconduit pendant plusieurs années (au moins trois ans) à des équipes insérées dans des laboratoires reconnus par les tutelles de recherche publique et qui développent des programmes de recherche cognitive en oncologie. Elle soutient aujourd’hui près de 100 équipes labellisées rigoureusement sélectionnées pour leur excellence par des commissions d’expertises pour faire reculer la maladie et mettre en place des programmes innovants. La Ligue finance des programmes nationaux et régionaux, aussi bien en recherche fondamentale, clinique, épidémiologique qu’en sciences humaines et sociales. Le budget se répartit en trois volets principaux : 56 % pour le soutien aux laboratoires, 22,4 % pour la recherche auprès des malades et 20,2 % pour le soutien aux jeunes chercheurs en cancérologie.

Focus Équipe Labellisée par la Ligue contre le cancer

Héritage épigénétique

Spécialiste reconnue au niveau international, Geneviève Almouzni est soutenue par la Ligue dans le cadre du programme Equipes Labellisées. Ses travaux s'intéressent aux phénomènes non génétiques (épigénétiques) qui modulent l'expression de l'ADN en fonction du type cellulaire et/ou de facteurs externes. Des mécanismes qui se trouvent parfois impliqués dans des maladies graves et notamment plusieurs types de cancers. Les recherches du Docteur Almouzni contribuent à faire progresser la prise en charge des cancers du sein en aboutissant par exemple à la découverte de nouveaux biomarqueurs.

Programme « Cartes d’identité des tumeurs »

Le programme « Cartes d’identité des tumeurs » (CIT) a été conçu et mis en place en 2000. Ses objectifs sont d'analyser la composition de différents types de tumeurs et d'intégrer les données obtenues dans une base de données unique afin de répondre à des questions, cruciales en vue de retombées rapides dans la prise en charge des malades :

- Quels sont les gènes qui s’expriment différemment dans les cellules tumorales et dans les cellules normales ?

- Peut-on établir, dans les cellules tumorales, un lien direct entre gènes qui s’expriment différemment et anomalies de structure du génome ?

- Les différences observées dans l’expression et la structure des gènes peuvent-elles contribuer à identifier une signature moléculaire informative pour le diagnostic, le pronostic, le traitement de la tumeur, l’apparition des métastases ?

La Ligue contre le cancer met en place de nombreux services et aides pour vous accompagner face au cancer. Voir les aides proposées

Octobre rose : le mois dédié au cancer du sein

Le mois d’octobre, spécialement dédié à la lutte contre le cancer du sein au niveau mondial, est l’occasion de sensibiliser les femmes à l’importance du dépistage organisé et à une surveillance régulière.

À cette occasion, la Ligue contre le cancer propose de nombreuses manifestations et actions dans tous les départements. De nombreuses activités peuvent être proposées à cette occasion (casques de réalité virtuelle, showroom cancer du sein), des conférences-débats, des cafés-rencontres, pièces de théâtre, ateliers buste de palpation, invitant les femmes à mieux connaître leur corps pour surveiller l’apparition de signes évocateurs, et avoir un suivi gynécologique tout au long de la vie, une fois par an, pour un examen des seins par un médecin, gynécologue ou sage-femme.

Dans toutes les manifestations, il est rappelé l’importance et l’intérêt du dépistage organisé du cancer du sein, de 50 à 74 ans, pour détecter des lésions le plus tôt possible.

Pour connaître toutes les actions, participer et vous engager vous aussi pour cette grande cause, demandez le programme à votre comité départemental.

Lutter contre les inégalités sociales et géographiques

Pour vaincre les inégalités sociales et géographiques en santé, la Ligue contre le cancer et le Comité national de liaison des régies de quartier ont choisi d’unir leurs forces à travers la signature d’une convention pour promouvoir le dépistage organisé du cancer du sein auprès de toutes les femmes, sans exception.

Cancer du sein : témoignages

Le cancer du sein… Céline Lis est passée par cette épreuve qui touche tant de femmes. Épreuve qu'elle a surmontée à force d'énergie. Retour franc et lucide sur sa parenthèse désenchantée.

Maladie surprise

J'étais jeune (37 ans), très sportive et avec une santé de fer. Je ne présentais aucun facteur de risque génétique ou héréditaire. Et puis… une boule s'est développée dans un de mes seins, peu après ma seconde grossesse. Il m'a fallu du temps pour consulter, mais poussée par mon mari, j'ai franchi le pas. Dans un premier temps, mon généraliste n'a pas voulu me prescrire de mammographie : "trop jeune pour que ce soit un cancer". Il se trompait ! Petite chance dans mon malheur, la tumeur n'était ni étendue, ni métastasée. Très rapidement, j'ai subi une intervention chirurgicale, quatre cures de chimiothérapie et de la radiothérapie. Une épreuve douloureuse qui m'a laissée épuisée, mais "guérie". Aujourd'hui, je suis tellement sereine que j'en arrive à oublier mes mammographies de contrôle.

Questions de perspectives

Lorsque j'ai appris que j'avais un cancer du sein, je n'ai pas songé une seconde à la mort. Face à la douleur humaine que l'on peut rencontrer ailleurs sur cette planète, mon "truc terrible" semblait un peu moins grave.

L'idée du cancer ne m'a donc pas traumatisée, mais je ne mesurais pas à quel point le traitement serait difficile, notamment en termes de fatigue et de douleur… Un choix - relatif - de ma part, puisque j'ai refusé les antalgiques de manière à retrouver au plus vite mes capacités physiques de marathonienne et à conserver mes facultés intellectuelles tout au long des soins. Je voulais continuer à écrire au quotidien, moi qui suis journaliste et vis par les mots.

Parcours de combattante

Comme toute personne atteinte de cancer du sein, j'ai d'abord cherché à m'informer. Un chemin de croix… L'information, il faut la trouver par soi-même, les médecins ayant rarement le temps de vous expliquer les tenants et aboutissants de votre maladie. Heureusement que les associations sont là.

Ensuite est venu le temps du traitement. J'ai subi une mastectomie partielle, j'ai perdu énormément de poids, mes cheveux sont tombés. Mais les cheveux repoussent, le poids se reprend, un sein se reconstruit. Je sais que certaines femmes ont du mal à supporter ces épreuves qui touchent à leur image, mais pour moi, la féminité ne se situe pas dans ces "détails" périphériques. D'autant que ces modifications sont passagères.

Enfin, être malade m'a permis de faire le tri dans mon carnet de contacts. On réalise vite qui sont les vrais amis…