Cancer de la plèvre / mésothéliome pleural

En France, sur la période 2015-2016, le nombre annuel estimé de nouveaux cas de mésothéliome pleural était de 1 110 (800 hommes et 310 femmes). Le pronostic est plutôt défavorable avec une survie nette standardisée à 1 an de 58 % et de 10 % à 5 ans pour les personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015.

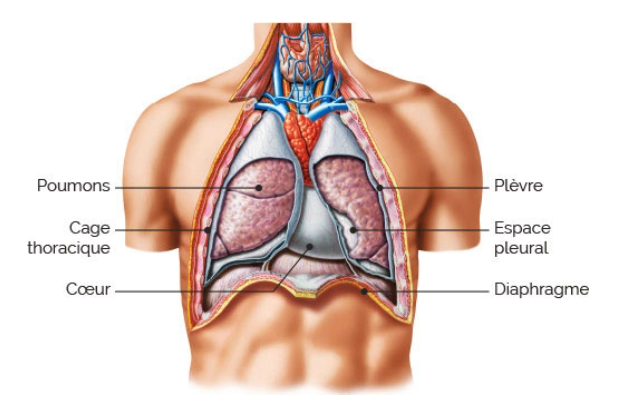

La plèvre est constituée de deux feuillets qui entourent les poumons. Sa principale mission est d'empêcher le poumon de se rétracter au moment de l'expiration de l'air.

En savoir plus sur le cancer de la plèvre / mésothéliome pleural

Chiffres clés

En France, sur la période 2015-2016, le nombre annuel estimé de nouveaux cas de mésothéliome pleural était de 1 110 (800 hommes et 310 femmes).

Le pronostic est plutôt défavorable avec une survie nette standardisée à 1 an de 58 % et de 10 % à 5 ans pour les personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015.

L'espérance de vie à 5 ans relative à ce type de cancer est d'environ 20 %[1].

L’âge médian de survenue est de 75 ans pour les deux sexes[2].

[1] Santé Publique France - Survie des personnes atteintes de cancer en France - https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/mesotheliomes/documents/enquetes-etudes/survie-des-personnes-atteintes-de-cancer-en-france-metropolitaine-1989-2018-mesotheliome-pleural

[2] Centre Léon Bernard - Mésothéliome : un nouveau consensus pour la prise en charge des patients - https://www.centreleonberard.fr/institution/presse/mesotheliome-un-nouveau-consensus-pour-la-prise-en-charge-des-patients

La plèvre

La plèvre est constituée de deux feuillets qui entourent les poumons. Sa principale mission est d'empêcher le poumon de se rétracter au moment de l'expiration de l'air. Le feuillet extérieur (ou pariétal) adhère à la paroi thoracique, le feuillet intérieur (ou viscéral) adhère au poumon ; entre les deux, un espace virtuel avec des éléments tensio-actifs qui font que le feuillet intérieur, adhérant au poumon, reste accolé au feuillet externe.

[1] https://www.masanteavanttout.fr/cancer-de-la-plevre-symptomes-traitement-et-progression-scientifique

Types de cancers

Plus de 85 % des mésothéliomes affectent la plèvre qui entoure le poumon, à l'opposé, sont affectés beaucoup plus rarement, le péritoine (8 à 10 %), et de manière exceptionnelle, le péricarde ou la vaginale testiculaire (< 1 %).

Les spécialistes distinguent trois formes histologiques de la maladie :

- le mésothéliome épithélioïde, le plus fréquent, représentant 50 à 60 % des cas diagnostiqués de meilleur pronostic ;

- le mésothéliome sarcomateux ou desmoïde, dans 10 % des cas de pronostic réservé en raison de son agressivité et sa résistance aux traitements ;

- le mésothéliome biphasique dans 30 à 40 % des cas qui est une mosaïque des deux formes précédentes[1].

[1] InfoCancer – La maladie - https://www.arcagy.org/infocancer/localisations/voies-aeriennes/mesotheliome-pleural/la-maladie.html

Facteurs de risque

L’origine de la tumeur primitive de la plèvre est presque toujours une exposition, généralement professionnelle, à l'amiante. Il peut survenir très longtemps après l'exposition à l'amiante, parfois 40 années plus tard ! Les fibres d'amiante utilisées sous forme de projection contre des cloisons, ne restent pas éternellement accrochées à ces cloisons et après quelques années ont eu tendance à se répandre dans l'air ambiant des bâtiments concernés. Or, il est désormais démontré que l'inhalation de ces fibres peut, à long terme, induire un mésothéliome.

De multiples paramètres influencent son apparition :

- le temps écoulé par rapport au début de l’exposition ;

- la dose cumulée d’amiante (en fibres par millilitre (ml) d’air multiplié par le nombre d’années d’exposition) ;

- les pics d’exposition ;

- la taille et la géométrie des fibres qui déterminent la pénétration de l’amiante dans les voies respiratoires et leur biopersistance.

Outre l’amiante en milieu professionnel, d’autres fibres minérales (érionite), sont associées à un excès de mésothéliomes dans des conditions d’exposition environnementale. Certains cas de mésothéliomes pourraient être liés à une irradiation thérapeutique antérieure[1].

La survenue d’un mésothéliome, en l’absence d’exposition à l’amiante, est aussi possible (elle concerne environ une personne sur un million)[2].

[1] HAS – Mésothéliome pleural malin - https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-10/guide_mesotheliome_pleural_malin_final_web_091013.pdf

[2] Centre Léon Bernard – Amiante comme facteurs de risque - https://www.cancer-environnement.fr/fiches/cancers/cancer-de-la-plevre-mesotheliome

Prévention

Tout travailleur qui sait avoir été exposé durant de longues périodes à de l'amiante doit bénéficier d'un suivi en milieu pneumologique spécialisé.

Symptômes et diagnostic

Souvent, la maladie est découverte, lors d’un examen de dépistage, dans 20 % des cas sur une radiographie des poumons, ou, dans 50 %, sur un scanner thoracique (après évacuation de l’épanchement pleural s’il y a).

Ce dernier permet d'établir une classification en deux stades : IA correspondant à l'atteinte de la plèvre pariétale ou du diaphragme et IB correspondant au stade IA plus atteinte de la plèvre viscérale.

Ces examens révèlent l’existence de signes radiologiques d'exposition à l’amiante, comme :

- des plaques pleurales, avec ou sans calcifications, tout en sachant qu'un mésothéliome n’est pas la dégénérescence d’une plaque, etc. ;

- des signes de fibrose pulmonaire interstitielle.

Dans plus de la moitié des cas, la lésion siège au niveau de la plèvre droite et, dans moins de 5 % des cas, elle est bilatérale.

Il peut également s'agir de symptômes principalement thoraciques, non spécifiques :

- atteinte pleurale (douleurs thoraciques, toux, essoufflement) ;

- signes d’envahissement local (douleur de la paroi thoracique ou de l’épaule) ;

- altération de l’état général avec perte de poids.

Épanchement pleural (pleurésie) (essoufflement et douleurs thoraciques)[1].

[1] InfoCancer – Le diagnostic et la stadification - https://www.arcagy.org/infocancer/localisations/voies-aeriennes/mesotheliome-pleural/le-diagnostic-et-la-stadification.html

Traitements

Le traitement de référence reste la chimiothérapie : six cycles de chimiothérapie sont administrés aux patients répondeurs ou stables. Et le traitement sera arrêté en cas de progression de la maladie ou en cas d'effets secondaires de grade 3-4 ou de doses cumulées toxiques.

Les molécules en première ligne sont la cisplatine et le pemetrexed, en association.

Il est également possible d’injecter la chimiothérapie directement dans la plèvre ce qui offre l'avantage de concentrations locales élevées de cytotoxiques avec des effets secondaires systémiques réduits.

Les résultats de la chimiothérapie peuvent être améliorés avec l’immunothérapie. Cette association vient d'être homologuée en association au nivolumab, en première ligne, dans le traitement des patients adultes atteints d’un mésothéliome pleural malin non résécable.

Quant à la chirurgie, elle est peu ou pas pratiquée car la tumeur primitive englobe l'ensemble de la plèvre.[1].

[1] InfoCancer – Les traitements - https://www.arcagy.org/infocancer/localisations/voies-aeriennes/mesotheliome-pleural/les-traitements.html

Suivi

La surveillance du mésothéliome pleural malin s’intègre dans une prise en charge médicale globale, qui repose notamment sur la surveillance des éventuelles atteintes associées de l’appareil respiratoire liées à l’amiante : fibrose pulmonaire ou asbestose et plaques pleurales essentiellement.

Si l'acte chirurgical a permis d'obtenir une exérèse satisfaisante du tissu tumoral, une surveillance régulière sera ensuite nécessaire afin de s'assurer qu'il n'y a pas de reprise du processus néoplasique.

Si la tumeur n'était pas extirpable, les suites seraient surtout celles d'un traitement palliatif[1].

[1] InfoCancer – La maladie - https://www.arcagy.org/infocancer/localisations/voies-aeriennes/mesotheliome-pleural/la-maladie.html

L’avenir

Le traitement du cancer de la plèvre est en progrès continu. Avec le développement de la thérapie systémique, y compris la thérapie ciblée et la thérapie immunitaire, les recherches ont réussi à prolonger significativement la survie des patients.

Certaines recherches sont encore sous étude clinique ; parmi lesquelles, une étude sur le traitement par les statines (une classe d’hypolipémiants utilisés pour traiter la cholestérolémie) a prouvé des meilleurs résultats chez les patients atteints du mésothéliome pleural malin traités par des inhibiteurs de PD-1 (protéine de mort cellulaire programmée 1).