La recherche fondamentale et translationnelle

La recherche fondamentale et de façon complémentaire la recherche translationnelle sont la source de toutes les découvertes qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement de la cellule cancéreuse et in fine de mettre au point de nouveaux traitements.

L’investissement de la Ligue dans la recherche fondamentale et translationnelle repose principalement sur 3 appels à projets : "Équipes Labellisées", "Soutien aux jeunes chercheurs" et "Thérapies cellulaires innovantes", auxquels s’ajoute le co-financement des programmes PAIRs de l’INCa.

La recherche fondamentale et translationnelle représente également le premier investissement des comités départementaux de la Ligue dans le soutien à la recherche avec environ 350 projets soutenus en moyenne chaque année en France.

Les chiffres clés

48,43 M€

investis dans tout le continuum de la recherche sur les cancers en 2024.

793 projets de recherche

soutenus partout en France en 2024.

245 allocations de thèse

financées par la Ligue contre le cancer en 2024.

La Ligue et la recherche fondamentale et translationnelle

L’appel à projets « Équipes Labellisées »

Lancé en 1999, il apporte un soutien financier important à des équipes de recherche académique en cancérologie (CNRS, Inserm, CEA, Université) reconnues pour leur excellence. D’une durée initiale de 5 ans, ce soutien couvre les frais de fonctionnement des projets portés par ces équipes et peut être renouvelé par tranches de trois ans permettant un accompagnement financier pérenne compatible avec le temps de la recherche.

Cet appel à projets est très ouvert et n’est pas limité par des thématiques particulières, il privilégie la production de nouvelles connaissances qui pourront être à l’origine d’innovations de rupture. Les projets de la centaine d’équipes bénéficiant chaque année de la labellisation Ligue couvrent ainsi tous les champs d’étude de la biologie du cancer. Un petit nombre d’équipes de recherche en santé publique est également financé dans ce cadre.

La sélection des projets repose sur quatre principaux critères : qualité et originalité du projet, excellence scientifique de l’équipe postulante, faisabilité du projet et concordance du projet avec les objectifs de la politique scientifique de la Ligue, définis par son Conseil Scientifique.

Financer le temps de la recherche

La recherche fondamentale en cancérologie constitue un formidable levier de progrès pour le traitement des cancers. L’essor de la recherche translationnelle, qui vise à accélérer le développement d’applications cliniques à partir de résultats de recherche fondamentale, a très fortement dynamisé l’innovation dans le domaine de la thérapie anticancéreuse.

Avec le programme national « Équipes Labellisées », la Ligue contribue à ce que les chercheurs français du secteur académique puissent s’investir dans des projets innovants et ambitieux afin d’accélérer les retombées cliniques. Toutefois, le temps de la recherche reste long et, de la découverte à l’avancée thérapeutique concrète au lit du malade, 20 ans de recherche puis de développement restent nécessaires.

- La durée du soutien permise par le programme Équipes Labellisées est substantielle puisque 22 % des Équipes Labellisées 2024 sont soutenues par la Ligue depuis plus de 10 ans.

- Le renouvellement des équipes labellisées permet à la Ligue d’investir au diapason de l’évolution de la recherche fondamentale en cancérologie : 43 % des Équipes Labellisées sont soutenues depuis moins de 5 ans.

Ces chiffres témoignent de la pérennité de l’engagement de la Ligue ainsi que de la forte dynamique de renouvellement des équipes labellisées. Le financement sur le long terme, concrétisé par plusieurs renouvellements de labellisation, contribue à faire évoluer l’ambition des équipes accompagnées par la Ligue et le potentiel de leur projet. Ainsi, parmi les équipes financées par la Ligue depuis plus d’une décennie, plusieurs ont contribué à des innovations thérapeutiques et/ou à la découverte de candidats médicaments pouvant faire l’objet d’essais cliniques. En parallèle, le renouvellement chaque année d’une partie des équipes soutenues contribue au développement de nouveaux axes de recherche.

Lire en ligne un article sur les travaux de l’équipe labellisée de Raphaël Rodriguez à Paris

Voir une vidéo sur les travaux de l’équipe labellisée de Julie Gavard / Découvrir le projet

Voir une vidéo sur les travaux de l’équipe labellisée de Corinne Bertolotto / Découvrir le projet

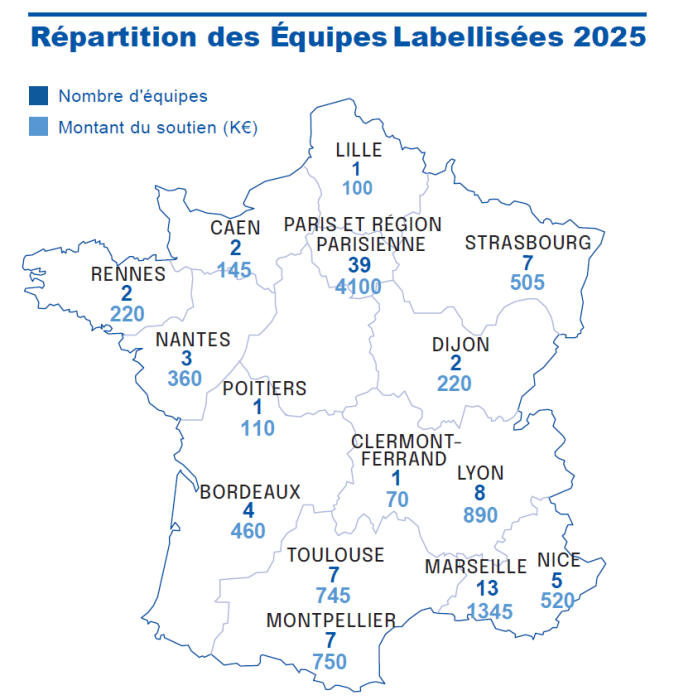

En 2025, 100 équipes de recherche bénéficient de la labellisation de la Ligue représentant un financement total de 10,54 M€.

Le soutien aux jeunes chercheurs

La Ligue est le premier financeur des salaires des doctorants dans le domaine de la recherche sur les cancers, après le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ses appels à projets nationaux dédiés aux jeunes chercheurs permettent le financement de tout le parcours de formation par la recherche de plus de 200 doctorants, de la 1re à la 4e année de thèse. Cet engagement est motivé par la volonté de donner à de jeunes scientifiques prometteurs les moyens de se former dans les meilleures conditions possibles.

En plus du financement de tous le parcours de thèse, la Ligue soutient également des jeunes chercheurs via son appel à projets "Mobilité recherche pour les cliniciens" et une contribution financière au Programme Atip-Avenir. Un petit nombre de doctorants bénéficie également, au niveau régional, du soutien de plusieurs Comités départementaux de la Ligue.

L’appel à projets « Mobilité recherche pour les cliniciens » est dédié aux jeunes médecins issus notamment des disciplines chirurgicales, d’imagerie et de radiothérapie ou pharmaciens cliniciens. Son objectif est de permettre à ces jeunes praticiens de disposer d’un temps de mobilité internationale afin d’acquérir la maitrise d’une technique novatrice, auprès d’une équipe étrangère experte, et d’assurer son transfert en France. L’allocation de mobilité accordée par la Ligue permet le financement d’un séjour à l’étranger pour une durée maximum d’un an, dans le cadre de leur activité de recherche sur le cancer.

Le programme ATIP-Avenir a été conçu par le CNRS et l’Inserm afin de stimuler la création de nouvelles équipes par de jeunes chefs d’équipe. Il permet chaque année à une vingtaine de jeunes chercheurs de constituer leur propre équipe de recherche dans les domaines des sciences de la vie et de la santé, il promeut la mobilité des chercheurs et contribue à attirer de jeunes talents dans les laboratoires français. En tant que partenaire tiers, la Ligue participe chaque année depuis 2010 au programme en finançant une allocation postdoctorale pour une période de 3 ans.

L’appel à projets "Thérapies cellulaires innovantes"

Les thérapies cellulaires du cancer constituent une déclinaison de l’immunothérapie anticancéreuse. Leur application la plus avancée, les cellules CAR-T, a déjà révolutionné la prise en charge de certaines hémopathies en impasse thérapeutique. Depuis 2024, la Ligue contribue directement au développement de ces innovations thérapeutiques avec un appel à projets spécifique dédié au soutien de la recherche translationnelle et pré-clinique.

Définie simplement, la thérapie cellulaire consiste à utiliser des cellules vivantes pour remplacer ou restaurer des tissus ou des organes endommagés. Le concept n’est pas récent puisque ses premières applications remontent à plus d’un siècle avec l’avènement de la transfusion sanguine.

Thérapies cellulaires du cancer, des concepts au concret

La thérapie cellulaire rentre dans le champ de la médecine du cancer dès 1957 avec la première greffe de cellules souches hématopoïétiques. Trois décennies plus tard, une thérapie cellulaire par transfert de lymphocytes infiltrants la tumeur est évaluée de façon pionnière dans le traitement du mélanome métastatique. Et, dès 1993, la première génération de lymphocytes T équipés de récepteurs antigéniques chimériques, ou cellules CAR-T, voit le jour... À partir de ces réalisations séminales, les progrès continus de l’hématologie, de l’immunologie, de la biologie du cancer, mais également le développement des biotechnologies et de l’ingénierie biomédicale, ont fait des thérapies cellulaires du cancer des innovations médicales de rupture. L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques est pour de nombreuses hémopathies malignes le seul traitement curatif. Le pronostic de certains cancers hématologiques réfractaires s’est très significativement amélioré grâce aux cellules CAR-T et le registre DESCAR-T, consacré au suivi des patients traités en France par ces thérapies, a annoncé début 2025 avoir inclus son 5000e patient. En février 2024, le premier traitement du cancer par lymphocytes infiltrants, le Lifileucel, a obtenu l'approbation de la Food and Drug Administration pour le traitement du mélanome avancé ou métastatique. Enfin, en mars 2024, le nombre d’essais cliniques en cours dans le monde évaluant une thérapie cellulaire du cancer s’élevait à un peu plus de 2300.

Rechercher pour plus d’efficacité

En dépit de ces succès concrets, le développement de l’usage des thérapies cellulaires du cancer reste encore confronté à des défis variés et complémentaires : scientifiques, médicaux, technologiques et industriels. L’optimisation de l’efficacité des cellules CAR-T, notamment envers les cancers solides, est un champ d’investigation où les questions demeurent nombreuses : des choix des antigènes cibles, ciblages multiples, optimisation des vecteurs, infiltration tumorale, expansion et persistance, etc., la réduction de leur toxicité ou encore le développement de CAR-T universelles et/ou la transformation in vivo des lymphocytes sont également des sujets majeurs. Face à certaines de ces difficultés, l’exploitation des propriétés de cellules immunitaires différentes des lymphocytes T, comme des cellules NK, des macrophages, des cellules dendritiques, etc., pourrait constituer une alternative et constitue aujourd’hui un domaine de recherche fertile.

L’engament de la Ligue

Les efforts des cliniciens et des autorités de santé ont permis de faire de la France un pays aujourd’hui « leader » dans la possibilité offerte aux patients d'accéder à des traitements de cancers hématologiques par cellules CAR-T.

Il est aujourd’hui indispensable de soutenir la recherche pré-clinique et translationnelle dans ce domaine afin d'aider les équipes françaises à maintenir l'excellence de leur expertise dans un contexte mondial extrêmement compétitif et de contribuer à un développement clinique académique de cette filière de soins.

À cette fin, la Ligue a lancé en 2024 un appel à projets spécifique, "Thérapie cellulaires innovantes", pour financer une recherche ambitieuse pouvant contribuer à :

- l’émergence de nouvelles cibles thérapeutiques afin, par exemple, d’améliorer l’efficacité des cellules CAR-T dans le traitement des tumeurs solides ; par exemple dans le domaine des tumeurs solides ;

- l’émergence de nouveaux vecteurs, par exemple les cellules CAR-T allogéniques (c’est-à-dire des cellules provenant non plus du malade mais d’un donneur sain), les cellules NK ou les macrophages à récepteur chimérique ;

- l’amélioration des thérapies cellulaires existantes.

Neuf dossiers ont été sélectionnés et un dixième projet a été retenu pour financement « hors appel à projets » sur proposition du Conseil Scientifique National. Ces projets d’une durée de 3 à 4 ans seront financés pour un montant total de 5,4 M€.

La liste de ces projets (noms des porteurs, intitulés de leur projet, organismes de rattachement et localisation, leurs thématiques et leur répartition nationale) est consultable ci-dessous.

Voir une vidéo sur les recherches de l’équipe labellisée d’Emmanuel Donnadieu pour améliorer l’efficacité des cellules CAR-T vis-à-vis des tumeurs solides / Découvrir le projet

Équipements de recherche

Consciente que les équipements scientifiques disponibles dans les laboratoires sont des rouages indispensables aux progrès de la recherche en cancérologie, la Ligue a lancé en 2023 un nouvel appel à projets dédié à faciliter l’acquisition d’équipements de recherche mutualisés lourds. L’objectif est de favoriser, via l’accès à des équipements technologiques de pointe, des recherches s’attaquant à des questions de première importance pour appréhender et comprendre la biologie du cancer : l’hétérogénéité des sous-populations tumorales, l’évolution métastatique, les mécanismes de résistance aux traitements actuels, etc.

La subvention accordée par la Ligue se situe dans une fourchette de 50 à 500 K€ et couvre au plus les 2/3 du budget global de l’équipement ; 10 subventions ont été accordées en 2023 pour un montant total de 3,2 M€.

Les programmes PAIRs

Les PAIRs sont des programmes de recherche thématiques qui se focalisent sur une pathologie spécifique en favorisant la fédération des expertises de différentes communautés scientifiques et médicales afin d’améliorer les connaissances et de faire bénéficier plus rapidement les patients des avancées de la recherche. Onze PAIR ont été lancés depuis 2009 par l’Institut National du Cancer avec un co-financement de la Ligue et de la Fondation ARC. Un douzième PAIR, consacré à la thématique "Obésités et Cancer" et porté uniquement par la Ligue et l’INCA a été lancé en 2023.

Le surpoids et l’obésité sont associés à un risque accru de développer un cancer pour 14 localisations différentes. Avec près de 19 000 cas/an lui étant attribuables, la surcharge pondérable représente le troisième facteur de risque évitable de cancers derrière le tabac et l’alcool. Par ailleurs, les personnes en surpoids ou obèses rencontrent des difficultés de prise en charge liées à leur état (manque d’équipement adapté, participation, retards au diagnostic, etc.). Et, après l’épreuve de la maladie, surpoids et obésité augmentent le risque de mortalité et celui de développer une récidive ou un autre cancer.

La prévention de ces situations constitue donc un enjeu de santé publique majeur pour lutter contre les cancers. Les résultats de l’appel à projets du PAIR "Obésités et cancer" ont été publiés en novembre 2023, 4 projets ont été sélectionnés et bénéficient d’un cofinancement par l’INCa et la Ligue pour des durées de 36 à 48 mois.

Vous êtes chercheur ?

Accédez aux appels à projets sur l'espace chercheur.